当高原遇见算法:张熙垚携手青海劳安建工贸,为光伏装机决策注入“气象大脑”

(记者:杜若涵)清晨的西宁天空泛出微冷的青蓝色,青海劳安建工贸有限公司总部会议室却弥漫着另一种温度——一纸刚刚落地的技术授权意向,为这家立足机电安装多年的区域骨干企业打开了一扇新的窗口。前一日,张熙垚与青海劳安完成了“基于地区天气数据的太阳能光伏应用安装系统V1.0”正式授权签署,双方就此达成在光伏智能选址与设计优化领域的深度合作。

在惯常由硬件参数主导的光伏开发逻辑之外,这套系统以历史气象曲线、云量分布、风向风速、地表反照率等多维因子为输入,通过算法迭代给出组件排布、倾角、跟踪模式甚至基础施工顺序的全流程建议。对于青海劳安而言,此番引进并非一次简单的技术升级,而是一次面对能源转型大局的产业再定位——从传统重工体系延伸至新能源生态,既是选择,也是必然。

青海劳安诞生于安装工程领域,多年来在电梯、锅炉、立体停车设备市场深耕,拥有超过两百名员工和A级设备安装资质。然而,当西部光伏装机容量在数字指标上快速攀升,工程企业亟须用更高阶的系统思维与行业对话。张熙垚的研究恰在此时提供了“算法—工程”双向可落地的可行方案:让每块组件在方案阶段就读懂所在地的天气脉搏,从而尽量避免后期“装得快、调得慢”的结构性困境。

行业人士普遍将2023年视为分布式与集中式光伏项目并行爆发的“规模年”,但高原、山地、城市屋顶等多样场景快速叠加,也让光伏设计从简单的面积计算转向更加复杂的环境匹配。张熙垚指出,系统的核心价值并不是放大峰值发电量,而是以更低的试错成本获得最可持续的整年曲线。这一理念,正好贴合青海劳安立足本地资源、拓展新能源多元化布局的战略节奏。

合同签署当晚,双方技术团队即对接了接口协议与数据迁移节点:青海气象部门的实时观测数据将对系统开放,青海劳安的项目团队则将在近郊试验场完成首轮布置模拟。公司内部人士透露,与张熙垚的合作将率先应用于一个新启动的“光伏+立体停车”综合体示范区,通过屋面与立体车位顶棚的分区模拟排布,力争在施工成本控制与运行效率之间找到新的平衡点。

值得注意的是,这次合作并非张熙垚先生技术成果的首次商业化,却是其首次在“气象差异驱动安装系统”层面深入青藏高原综合项目。业内分析认为,青海劳安在机电装配和多行业客户网络上的长期积累,为系统落地提供了比纯粹电站场景更丰富的测试维度:既有大型公共设施屋顶,也有分散式工商业场地,更有未来可链接的社区能源管理需求。这种“多介质”场景反过来又将为系统算法带来更多动态修正的机会,形成研产一体的迭代闭环。

生态意义也随之浮现。光伏行业正经历“智能化第二曲线”的试炼:从组件效率的硬件边界向系统效率的软实力位移。类似张熙垚这样以原创算法定位技术落点的研发者,与拥有强工程资源与安装资质的企业携手,意味着标准化之外的另一种路径——用数据为分布式工程退火,用算法为项目决策减温。青海劳安董事会人士在签约后表示,未来三年公司计划以该系统为基底,衍生出针对青海各州县差异化的光伏+储能项目咨询模块,甚至在条件成熟时,将积累的数据资产回流,用于更新设计院标段的定额参数。

从更宏观的产业坐标来看,这场技术与工程的相遇,也折射出西部地区在“双碳”目标驱动下关于“新旧动能转换”的具体实践:当传统的机电安装企业用算法武装自己,当研发者把高精度模型交付到施工一线,一幅智能能源体系的底图正悄然成形。它也许还不够宏大,却已在实际合同、实际项目、实际工期中扎根,并有望生长出新的行业标准与职业范式。

签约仪式结束之际,张熙垚轻声向合作伙伴承诺:“系统上线只是开始,真正考验我们的是它在风雪之中依旧精准输出的能力。”青海劳安的技术总监则回应:“工程现场的变量交给我们,算法的更新节奏交给你们。”几句简短的对话,勾勒出双方对未来协同方式的朴素想象:让技术与施工互相成就,让数据与场景共同进化。

当晚的西宁街头,春寒料峭。写字楼外的霓虹灯偶尔闪烁,似在提示能源世界的另一重脉动:数据在云端汇聚,算法在后台运转,工地等待天明。一场关于光伏智能化的探索,已经悄然发车。

-

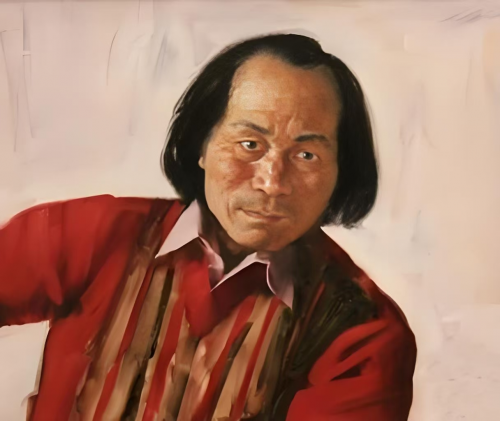

中国文化 世界共享——艺术大师蒋征互联网 2025-01-17 11:33

中国文化 世界共享——艺术大师蒋征互联网 2025-01-17 11:33 -

无人车驶入藏族村,“金疙瘩”书写村民致富经互联网 2025-01-17 11:31

无人车驶入藏族村,“金疙瘩”书写村民致富经互联网 2025-01-17 11:31 -

中国文化 世界共享——艺术大师郭清生互联网 2025-01-17 11:31

中国文化 世界共享——艺术大师郭清生互联网 2025-01-17 11:31 -

大金中国蝉联“金蜜蜂2024优秀企业可持续发展报告·长青奖一星级”互联网 2025-01-17 11:22

大金中国蝉联“金蜜蜂2024优秀企业可持续发展报告·长青奖一星级”互联网 2025-01-17 11:22 -

越捷航空荣膺2025年全球最安全航空公司之列 上榜AirlineRatingsTop10互联网 2025-01-17 11:15

越捷航空荣膺2025年全球最安全航空公司之列 上榜AirlineRatingsTop10互联网 2025-01-17 11:15 -

新年新气象,澳柯玛燃气灶以旧换新过大年互联网 2025-01-17 11:16

新年新气象,澳柯玛燃气灶以旧换新过大年互联网 2025-01-17 11:16